Au 1er janvier 2014, le tableau de l’Ordre des médecins recensait 54 168 médecins nés dans un pays européen ou extra-européen. Soit 19,6 % de l’ensemble des médecins. Parmi eux, déduction faite des retraités et de certains profils particuliers, 40 354 médecins ont une activité régulière en France.

D’où viennent-ils ? Où ont-ils obtenu leur diplôme ? Où exercent-ils, et selon quel mode ?

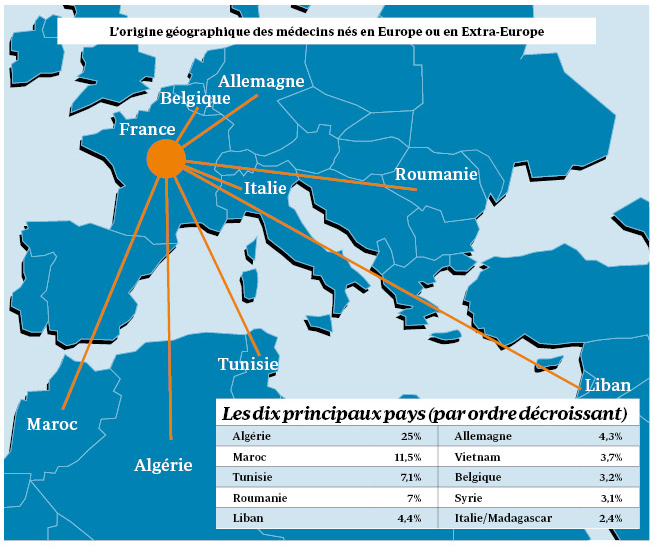

Origine du pays de naissance : le poids du Maghreb

Parmi ces 40 354 médecins en activité régulière en France, le premier contingent est, pour des raisons historiques, issu du Maghreb (carte): 25 % des médecins viennent d’Algérie, 11,5 % du Maroc, 7,1 % de Tunisie, soit 43,6 %. En 4e position arrive la Roumanie (7 %), puis le Liban. Au total, 10 046 médecins sont nés dans l’UE, et 30 308 hors union.

Les effectifs de médecins nés hors de France inscrits au tableau ont augmenté de 10,4 % entre 2007 et 2014. Cette croissance s’explique par l’arrivée massive de médecins nés dans un pays ayant adhéré à l’Union Européenne (+58,9 %, alors que le nombre de médecins non originaires de l’Union est resté stable).

Selon les projections, ils devraient être 43 460 à l’horizon 2020.

Globalement, l’âge moyen de ces praticiens nés hors de France est de 52,6 ans. Ce sont des hommes dans 63 % des cas.

L’Ordre distingue certains profils type. Le plus souvent, les praticiens venus du Maghreb ont obtenu leur diplôme en France. Quelle que soit leur spécialité, les médecins nés en Algérie ont ainsi été 71,7 % à obtenir leur diplôme dans l’Hexagone (85,9 % pour les médecins originaires du Maroc).

Pour les médecins originaires de l’Union européenne, c’est plutôt l’inverse.

La percée des diplômés de l’UE

Au 1er janvier 2014, le tableau ordinal comptait 22 568 médecins titulaires d’un diplôme européen ou extra-européen. Parmi eux, 19 044 sont en activité régulière (8 463 européens et 10 581 extra-européens).

La différence avec les 40 354 médecins d’origine étrangère vient du fait que parmi ces derniers, bon nombre de médecins ont obtenu leur diplôme en France.

À l’horizon 2020, sous la poussée de l’immigration intra-européenne, les médecins à diplôme européen et à diplôme hors UE seront en nombre égal dans notre pays.

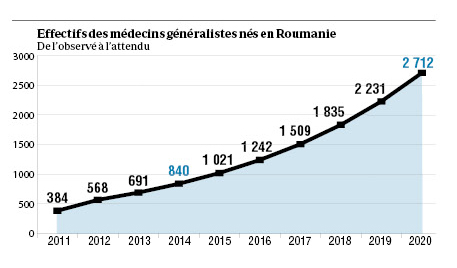

Parmi les diplômes européens, la Roumanie arrive largement en tête en fournissant 40,9 % de ce contingent (+ 520 % entre 2007 et 2014). Les médecins titulaires d’un diplôme belge occupent la seconde place avec 19 % des effectifs. Viennent ensuite l’Italie (11,5 %), l’Allemagne (8,1 %), l’Espagne (4,9 %), la Bulgarie (4,1 %) et la Pologne (3,2 %). Parmi les diplômes extra-européens, l’Algérie domine avec 39,7 % du contingent. Elle est suivie par la Syrie (10,6 %), le Maroc (10,1 %), la Tunisie (5,1 %), Madagascar (4,1 %), le Liban (3,3 %) et la Russie (2,4 %).

Quels que soient le mode d’exercice et l’origine du diplôme, la région Ile-de-France attire à elle seule 29 % de ces médecins à diplôme étranger. En deuxième position, on trouve la région Rhône-Alpes, suivie de PACA, Nord-Pas-de-Calais et Centre.

L’exercice salarié privilégié, solution imparfaite pour la démographie

Hormis les généralistes roumains qui exercent majoritairement en libéral (à 61 %), les médecins à diplôme étranger plébiscitent l’exercice salarié (plus de 62 %). Du coup, ces confrères « ne suffisent pas à résoudre la problématique de l’accessibilité aux soins de premier recours et en accès direct », résume l’Ordre.

En Picardie par exemple, région de forte tension démographique, 83 % des médecins diplômés extra-européens exercent en tant que salariés. En Ile-de-France, seuls 23 % des diplômés extra-européens exercent en libéral.

De surcroît, ces médecins optent plutôt pour des régions à forte densité médicale, comme Rhône-Alpes ou PACA, ce qui ne règle en rien le défi démographique dans l’Hexagone. « En revanche, tout au moins pour les praticiens ayant obtenu leur diplôme dans leur pays d’origine, il est certain que ces flux migratoires raréfient l’offre de soins des pays d’origine », souligne le Dr Patrick Romestaing, vice-président du CNOM, qui a supervisé cette étude.

Mise au point

Les infiltrations en médecine générale

Mise au point

Diagnostic de la maladie d’Alzheimer en 2025

Étude & pratique

Apnées du sommeil : quel impact de la ventilation sur la mortalité ?

Cas clinique

L’épulis